Il pensiero simbolico in Egitto

“La vecchia patologia del pensiero conferiva una vita indipendente ai miti e agli dei che creava.

La patologia moderna della mente è nell’iper-semplificazione che rende ciechi alla complessità del reale. La patologia dell’idea è nell’idealismo, in cui l’idea occulta la realtà che ha il compito di tradurre e considera se stessa come unica realtà. La malattia della teoria è nel dottrinarismo e nel dogmatismo, che richiudono la teoria su se stessa e la pietrificano. La patologia della ragione la razionalizzazione che rinchiude il reale in un sistema di idee coerente ma parziale e unilaterale, e inconsapevole tanto dell’irrazionalizzabilità di una parte del reale, quanto della missione della razionalità, che consiste nel dialogo con l’irrazionalità.”Edgar Morin

In un tentativo ardito di curare sia la patologia del vecchio pensiero sia quello della mente moderna, vorrei illustrare alcuni aspetti del pensiero simbolico; in questo caso, per come li ho scoperti in un viaggio attraverso il mondo dell’antico Egitto! Il pensiero simbolico è consapevole della necessità dell’uomo di alimentarsi di immagini, pur di nutrire la sua facoltà comunicativa, accoglie e si apre alle infinite percezioni psichiche, alla loro ridondanza, al « rumore » semantico, alla grande quantità di significati che, nella combinatorietà del momento, diventano architetture concettuali. Il pensiero simbolico consente di sentirsi partecipi ed integrati nel contesto per poter scegliere e temporaneamente, nel fluire degli eventi, interpretare la dinamica relazionale fra gli elementi. Consente di percepire lo scambio vitale fra la propria individualità e l’ambiente circostante. Consente l’emozione, l’irrazionalità del nostro essere animali istintuali, e l’apprendimento geneticoculturale della razza, consente la creatività espressiva della metafora per « figurare » e spiritualizzare il reale.

Infatti per lo psicologo svizzero C.G.Jung, « il simbolo presuppone che l’espressione scelta sia la migliore per indicare un dato di fatto ancora relativamente sconosciuto, ma la cui esistenza è da tutti riconosciuta e, conclude il filosofo e sociologo francese Edgar Morin, considerata necessaria…. Per poi così scoprire nel dato di fatto, la connessione acausale degli eventi significativi, cioè il paradigma della « Sinchronicità ». Allora troviamo forse proprio nel pensiero simbolico, la chiave pèr aprire il nostro rigido concetto spazio-temporale, quella che offre una discesa più profonda per scoprire la dimensione a-temporale ed universale del pensiero umano, dove le percezioni di chi ci ha preceduto e di coloro che ci seguiranno, possano incontrarsi in un dialogo coerente e coesistente.

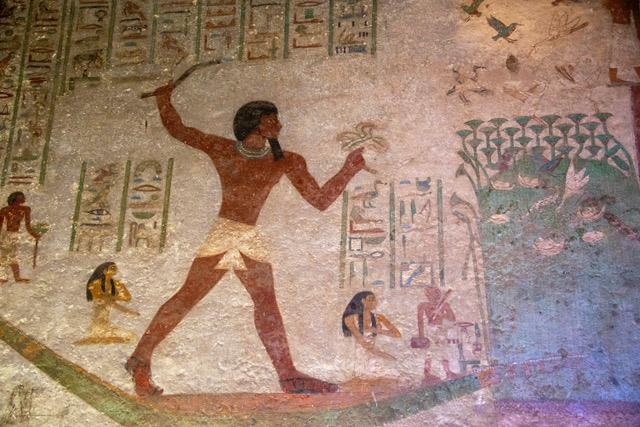

Viaggiando lentamente lungo il Nilo con un gruppo di archeologi, mi sono fermata a Beni Hassan dove alcune tombe, scavate nella roccia, rivelano delle pitture straordinarie, create nel cosidetto periodo del «Regno di mezzo» (c. 1911-1870 Avanti Cristo). Qui viene rappresentato Khnumhotep a caccia, era colui che doveva controllare i popoli del deserto orientale per il Faraone Anemhat II. Qui gli archeologi ci mostrano un antico pensiero simbolico ed il ragionamento dietro la sua espressione: la figura, come tutte, viene proposto di profilo ma non perché gli artisti dell’antico Egitto erano ignoranti della prospettiva (la rappresentazione di oggetti tridimensionali in uno spazio bidimensionale) piuttosto perché avevano scelto la «aspective View» cioè la convinzione che gli aspetti specifici di un soggetto sono essenziali per cogliere la sua identità. Importante disegnarli visibilmente, perché siano davvero «vivi» i personaggi e dunque per forza in profilo il naso (per respirare la vita), l’orecchio, la bocca – le spalle invece in maniera frontale per apprezzare i due lati del corpo presenti, la parte inferiore del corpo in profilo, per valorizzare la forza dei glutei, e per considerare le dita – la stabilità – i piedi vengono resi in profilo.

Questo pensiero simbolico ha un suo aspetto spirituale, ma anche lo troviamo nei disegni dei bambini di tutto il mondo e di tutti i tempi; l’identità deve rappresentare tutti gli elementi che dovrebbero esserci, per poter riconoscere la persona e per capire l’ importanza della relazione, del legame che la connette con il bambino! Inoltre, quando trattasi di dipingere la famiglia, la persona più importante (spesso la mamma) è sempre rappresentata come la più grande; cosi anche abbiamo scoperto, nell’arte dell’antico Egitto, dove pure una distinzione di classe sociale viene presa in considerazione, cioè le mogli e gli schiavi sono sempre più piccoli.

Questa forma diagrammatica e concettuale di rappresentare il rilevante di una persona, ciò che era significativo per la comunità, per far vedere tutto ciò che era considerato necessario alla sua vita, era dipinta nella tomba di Khnumhotep perché potesse, dopo la morte, essere riportato alla vita eterna tramite un rituale: « l ‘apertura della bocca » da parte del sacerdote (la bocca, le mani ed i piedi sul dipinto, venivano toccati con un simbolo, per riattivarlo e riportarlo alla Vita Assoluta)…. cioè per ricongiungerlo, riunificarlo all’immagine archetipica – idea originale della sua « qualità umana ».

Una incredibile attenzione alla natura, alla vita reale nei suoi dettagli, uno spirito di osservazione acuta poi descrive gli uccelli, i fiori di loto nella pallude…. ed il movimento consequenziale viene resa nella contemporaneità di due disegni di uno stesso uccello che vola – quasi fossero inquadrature cinematografiche o cartoni animati che poi vengono spiegati negli geroglifici che contornano l’immagine. Tutto esiste nel qui ed ora! Fondamentale era anche la presenza del nome della persona, necessaria per la sua eterna esistenza, e quando fosse un Faraone, veniva iscritto nella cartouche per chiarire il suo rango e i suoi meriti.

La vita vera veniva concepita fuori dal tempo, e la morte come un passaggio sacro che consentiva il superamento del disagio, del dolore e della vecchiaia, ma che con il devoto rispetto dei parenti (con le loro offerte ed i loro rituali), assicurava alla persona, una continuità perenne nella bellezza e nella felicità già sperimentata durante la sua esistenza.

Gli archeologi ci spiegano che le immagini nei templi sono costruiti su un sistema di griglie, linee invisibili che percorrono il grafico. Diversi artisti venivano impiegati, partendo sempre dall’alto, alcuni per disegnare le parti superiori dei corpi; i visi che non sono ritratti, non ambiscono alla somiglianza, ma nella loro stereotipia rivelano la dimensione archetipica della personalità. Invece altri artigiani, ad un livello inferiore riportavano ritualmente le gambe, la sinistra tesa sempre in avanti. Infine due o tre individui simili in processione potevano rappresentare il concetto di una moltitudine, la ripetizione, quasi la ridondanza, ad esemplificare una impersonale energia, continua nel tempo e che portava beneficio, riverenza e benessere al defunto lì sepolto.

Ma dove allora troviamo quella patologia di cui parlava Morin, che conferiva una vita indipendente ai miti e agli dei che creava?

L’incrinatura nell’integrità del pensiero sembra avvenire qualora l’uomo creatore (di Morin) non si riconosce più nella sua opera, quando non capisce il proprio disordine; quando guarda nello specchio del pensiero e non sente che ciò che vi è riflesso gli appartiene, sente invece che non controlla le parti, non coglie le relazioni, l’intima responsabilità di essere sottilmente connesso, parte anch’egli, di quel tutto percepito come universo noetico! Quando il pensiero non è più un nodo reale, in una rete infinita di pensieri infinitamente complessi, ognuno dei quali contribuisce a qualificare l’identità ad una persona o ad una cosa, quando il pensiero non conferisce benessere e felicità alla vita di tutti i giorni, allora l’uomo tralascia gli dei, le idee, le teorie ed infine anche la sua ragion d’essere. Nell’Antico Egitto vediamo un esempio; arriva un Faraone che perde la fiducia nell’intuitivo affidarsi al potere organizzativo dell’universo e ne lascia – conclude Edgar Morin – andare il mistero, abbandona gli dei ai quali altri hanno dato forma, perché diventino creature autonome… e piano piano, spera che saranno dimenticati.

La nuova architettura concettuale apportata dal Faraone Akhenaten, secondo figlio di Tutmosis III, è rivoluzionaria: si confronta con i miti fondanti del suo stesso paese dove veniva venerata la dea Iside figlia del cielo e della terra, dea madre, assicuratrice della vendemmia e protettrice dei morti, sposa del dio Osiride (assassinato e tagliato a pezzi dal geloso fratello Seth). Ma Iside fu capace di reintegrare i frammenti del corpo di suo marito, di ricreare il suo fallo, e di generare il dio Horus perché potesse risorgere vitale e generoso, come il sole ogni mattino. Tutte le forze naturali e sopra naturali venivano evocati dall’antico pensiero mitologico avendo gli esseri, acutamente osservato le proprietà della fauna della flora dell’Egitto. Ovunque nel deserto, nei campi, nei villaggi.. il potere degli dei, con questi loro particolari aspetti (animali o vegetali), permeavano ogni momento della vita e della morte. Portavano ordine, comprensione, conforto e significato alla realtà quotidiana.

E per loro venivano costruiti santuari, dove i servitori del dio, i sacerdoti, assicuravano con le offerte di cibo, bevande e i vestiti di lino, la loro benevolenza, la loro cura per la la sicurezza e la salute, l’abbondanza della vendemmia, e la regolare inondazione fertilizzante del Nilo. Il Faraone Amun eredita il nuovo regno (1539-1292 A.C.) un mondo dominato dal potere di questi sacerdoti! Egli si rende conto che sono loro che manipolano il pensiero simbolico, si arricchiscono e consumono le offerte portate al sanctum sanctorum del dio, dogmatizzano sempre più rigidamente i rituali, ogni ideale dovendo essere scrupolosamente verbalizzato, ogni forma di devozione controllata. Interpretando l’ oracolo divino, dirigono le azioni, l’immaginazione e la fede del popolo. Il nuovo Faraone allora insediatosi come rigenerazione divina della diciottesima dinastia con la benedizione di Horus figlio di Osiride, ancora con il nome Amon, decide di riprendere in mano il suo regno.